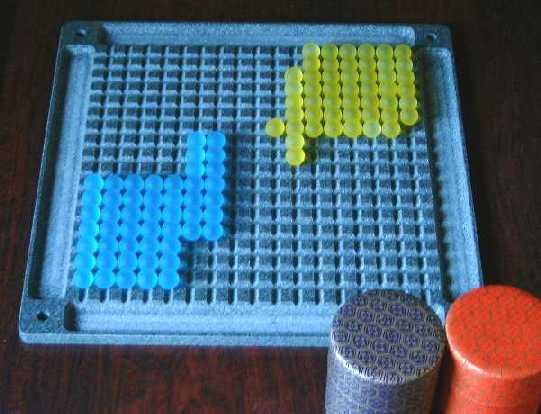

動き方の例(図2)

動き方の例(図2)

a.孤立した列は動けない。

b.隣の列の味方の玉と接していると動ける。

c.進路の味方の玉と接してもだめである。

d.隣の列の玉が敵の玉だと動けない。隣の列に味方の玉があっても動列の中の味方の玉と接していなければならない。

e.動列の中の味方の玉のどれか1個が隣の列の味方と接していればよい。

f.千日手を防ぐため直後に押し戻してはいけない。

この動き方は立方体の駒を想定すれば分かり易い。立方体ならば「動いている味方の駒と静止している味方の駒の接触が常に1面以上ある」ように動かす、となる。従って c.はだめなわけである。

基本的な考え方

基本的な考え方

図3のように2列の玉が押し合った時、

a.数の多い方が押し勝つ。

b.同数異形の時は引き分け。

c.同数同形の時は直後に押し戻せないため先に敵の玉を押した方が勝つ。

押し負ければすべて盤外に押し出されるからこれは死活問題である。

もっと列が多い場合も基本的には同じだが複雑になる。図4は黒が白の 本陣に攻め込んできたところで、(1)で(2)のように黒が先に押せば、黒が白の

本陣に達して勝つ。(6)で白は後退できないため本陣を守れない。

押し負ければすべて盤外に押し出されるからこれは死活問題である。

もっと列が多い場合も基本的には同じだが複雑になる。図4は黒が白の 本陣に攻め込んできたところで、(1)で(2)のように黒が先に押せば、黒が白の

本陣に達して勝つ。(6)で白は後退できないため本陣を守れない。

攻め玉と守り玉が同数程度ならば、攻める方が有利である。守る方は盤端を背に しているため押されると盤外に出されてしまうし、かといって敵を押せば 押し返されない限り本陣に戻れないので守り玉がどんどん少なくなってしまうからだ。

図4では白の方がずっと数が多いので実際には守り切れる。(3)が誤りで(3')と

すればよい。まして白が先手で(2')のように押せば黒を全滅させることができる。

白は5個を失うのみである。

図4で、白の左翼からも黒が攻めてくれば事態は変わってくる。

図5の場合、白36個に対して黒は27個だが、黒に先手で攻められると 白は負ける。白の先手ならば、間違わなければなんとか黒を分解

(ばらばらにして動けなくする)して守り切れる。

図4で、白の左翼からも黒が攻めてくれば事態は変わってくる。

図5の場合、白36個に対して黒は27個だが、黒に先手で攻められると 白は負ける。白の先手ならば、間違わなければなんとか黒を分解

(ばらばらにして動けなくする)して守り切れる。

戦法

最短手数で敵本陣に達するには のように

2回の大きな動きがベストで、 中央突破

のように

2回の大きな動きがベストで、 中央突破 は一番遅い。

は一番遅い。

初心者相手では次の戦法がかなり有効である。序盤では敵の布陣を見ながら あまり動かず、敵が動き回って兵力が分散し守りの薄いところができた瞬間に、 一気に上図のような2回の大きな動きで薄いところに兵力を集中して攻める。 初心者はこの大きな動き方による攻めが非常に速いことと、守り玉の列の長さより 長い列で攻められると守り玉はないのに等しいこと(図3a)を知らないので、 簡単に勝てる。

大きな動きがいいといっても図6のようにいきなり先手で敵前に攻め込む

のはよくない。図6の段階で既に黒が敗勢である。というのは図4と同様の 局面になり、白が必ず先手で正面の黒を押せるからだ。しかし一手でも間違うと

図4で見たように黒があっという間に勝ってしまう。その点で 初心者相手にはこの戦法は有効である。

大きな動きがいいといっても図6のようにいきなり先手で敵前に攻め込む

のはよくない。図6の段階で既に黒が敗勢である。というのは図4と同様の 局面になり、白が必ず先手で正面の黒を押せるからだ。しかし一手でも間違うと

図4で見たように黒があっという間に勝ってしまう。その点で 初心者相手にはこの戦法は有効である。

恥ずかしながら作者も初心者にこの戦法でやられたことがある。敗因は

図6のような段階で勝ったと思って安心してしまい受け方が甘かったせい だが、相手も強くて

がだめだと見るや

がだめだと見るや と主力を左翼に方向転換してきた。

こちらは右翼にばかり備えていたので慌てた。

と主力を左翼に方向転換してきた。

こちらは右翼にばかり備えていたので慌てた。 という両面攻撃で、それでもなんとか左翼の敵を分解したが、

右翼のいわば残存兵をあと一歩で分解しきれず、一手差で負けてしまった。 この時攻め玉と守り玉はほぼ同数だったが、改めて同数では守りが不利と

いうことを思い知らされた。

という両面攻撃で、それでもなんとか左翼の敵を分解したが、

右翼のいわば残存兵をあと一歩で分解しきれず、一手差で負けてしまった。 この時攻め玉と守り玉はほぼ同数だったが、改めて同数では守りが不利と

いうことを思い知らされた。

このゲームの要諦は

1)兵力の分散、逐次投入をやめて一点に集中させる。

2)敵に先に押されないように間合いをうまくとる(図3cのように先に敵玉

を押した側が有利)。

3)敵陣の緩みをとがめて総攻撃する時機を的確につかむ。

で、1)は大原則、2)は局地的な戦いで注意することで、勝敗を分けるのは 3)である。図6で黒が既に敗勢というのは、1)は満たしているけれども、

・白陣の緩みもないのに総攻撃している。

・黒陣の右翼が薄いという弱点ができている。

・白の正面に出てしまい白が先に黒を押せる間合いになっている。

以上の理由からである。