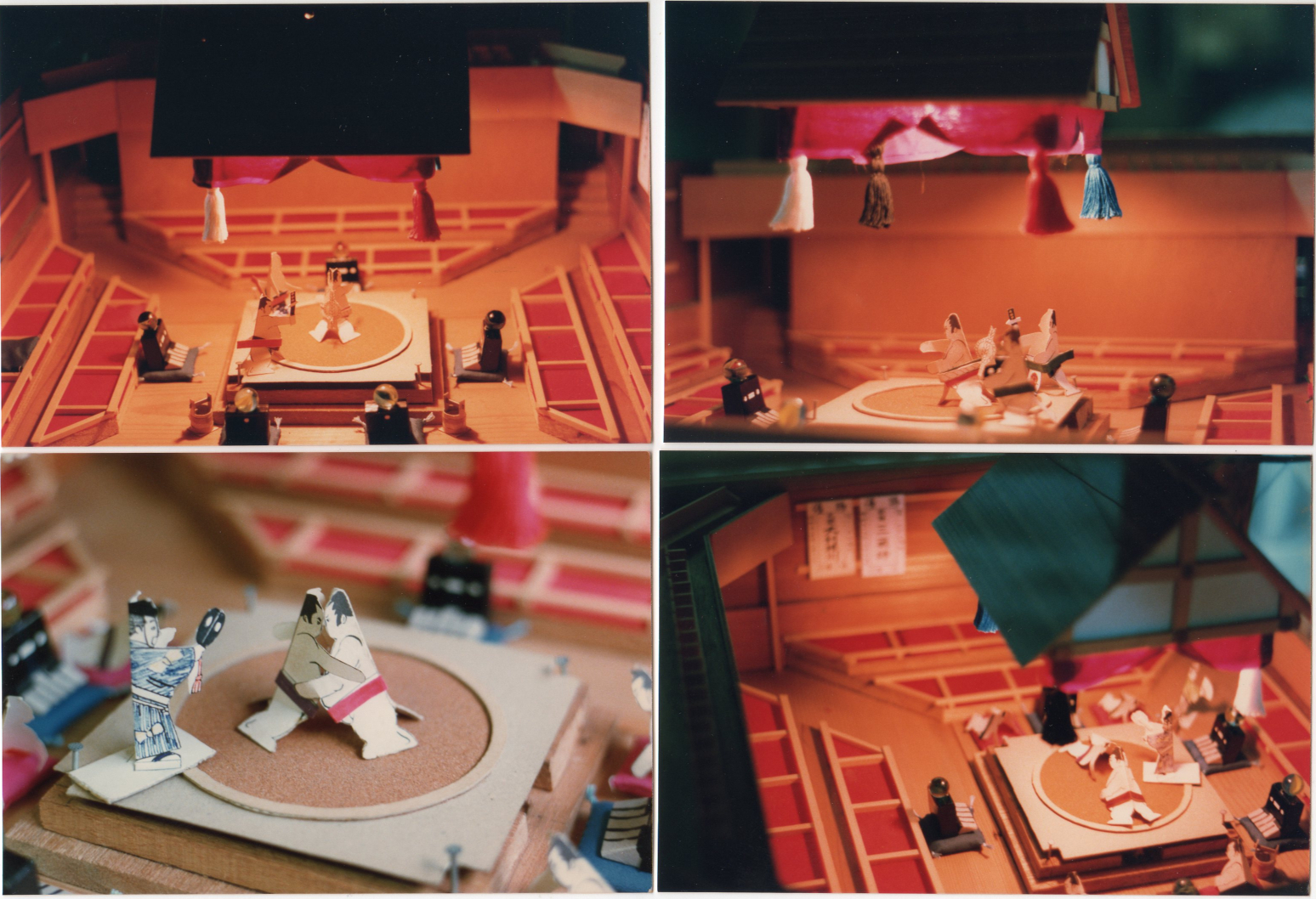

電動紙相撲

中学生から大学院修士課程まで熱中した紙相撲を紹介します。

徳川義幸著-切り抜く本「トントン紙相撲」誠文堂新光社 が母体です。

組み合う形の発明で紙相撲を芸術の域まで高めた徳川義幸さんに心からの敬意を表します。

中学2年で始めて半年でモーター式の電動土俵を導入、中学3年で国技館を建設しました。

その後修士課程で土俵をスピーカー式で自作の発振器で制御する方式に変えました。

相撲内容を面白くするには、電動土俵にまだまだ改善の余地があり、永遠の課題になっています。

(実は小学生のときも一度やっていますが、勝った負けたで兄弟げんかになり1日で終わりました。

しかし1日熱中した記憶が鮮明だったことが中学生での再開につながりました。)

updated on January 17, 2011

Thank you for visiting. You are

visitor number

私と紙相撲(25歳(1990)頃の投稿記事)

紙相撲番付星取表1

紙相撲番付星取表2

新居浜西高1982年体育祭(高校3年)の桟敷席の後部装飾

相撲つながりで。高校運動会で仲間とともに精魂を込めて作りました。

by Eiji Tokunaga

email: eiji[at mark]rs.kagu.tus.ac.jp